امتزاج السرد الشعري بالصيرورة في نصوص علاء خالد

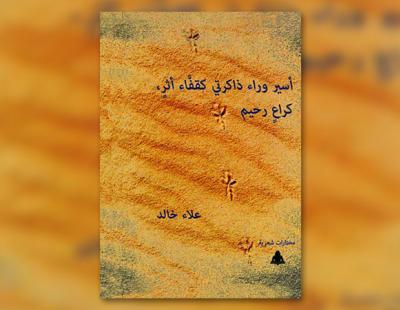

شير عتبة عنوان مختارات من دواوين الشاعر المصري علاء خالد «أسير وراء ذاكرتي كقفاء أثر، كراع رحيم» (الهيئة المصرية العامة للكتاب)؛ إلى إغواء مطاردة المتكلم علامات الذاكرة من جهة، وتجددها في صيرورة الحضور، والتأويلات التمثيلية للكينونة من جهة أخرى، فالمتكلم يشكل هويته من خلال تداخل علامات الذاكرة مع اليومي، وبلاغة الأشياء، والظواهر، وحياتها الأخرى في عالمه الداخلي. إنه يمارس إغواء مطاردة داخلية، وخارجية في آن، كما يؤول كينونته النسبية في صورتي قفّاء الأثر، والراعي الرحيم التمثيليتين، وهو يطارد الماضي من داخل صيرورة الأفعال الآنية؛ فالماضي ينبعث، ويتجدد في نسق تصويري يؤكد الاختلاف، والتداخل الاستعاري مع تفاصيل لحظة الحضور، وطرائق تفسيرها في الوعي المبدع. يقول في قصيدة «في الشارع»؛ ضمن ديوان «حياة مبيّتة»: «أشياء/ أتركها ورائي حيّة/ بعد مغادرتي البيت في المساء/ لمبة الصالة/ جرس الهاتف/ صوت الراديو/ وعلبة سجائر بها سيجارة واحدة/ أشياء أتركها حيّة في الشارع/ بعد عودتي إلى البيت/ طاولة الكتابة في المقهى/ وكف صديقتي» ص 40. إن حياة الأشياء الصغيرة الطيفية تفكك مركزية الأنا، بينما تحمل آثاره في آن؛ فهي تكشف عن هوامش الذات التي تقع بين الغياب، والوجود، بينما تستنزف أطياف المتكلم بنية فراغ الطاولة، وصمتها في المقهى، حين تحمل أثره الجمالي، وحضوره الملتبس بغياب مؤجل؛ فالأشياء تشكل تأويلاً استعارياً للكينونة، يؤكد تحولها في عالم المتكلم الداخلي، وامتداد أطيافه في ما وراء صمتها الظاهر. هكذا تكتسب العلاقة بين الوعي، والظواهر بعداً تفسيرياً داخلياً طبقاً لهيدغر؛ ومن ثم تكتسب العلامة حضوراً آخر في الوعي المبدع، أو تعيد الذات تشكيل حضورها انطلاقاً من علاقتها الجمالية بالأشياء؛ وقد أعاد الصوت المتكلم عند علاء خالد تأويل كينونته عبر علامة السكين الذي انتقل -في الوعي المبدع– من تجليه كشيء إلى تحوله إلى أثر جمالي داخلي يجسد مطاردة الذات الاستعارية للذكريات، واستبدالها بدوري الراعي وقفّاء الأثر التمثيليين؛ يقول في نص «حافة مضيئة»: «على تلك الحافة المضيئة/ تولد الذكريات وتموت/ على تلك الحافة/ تنشطر قطع الطعام/ إلى أجزاء متناهية في الصغر/ أسير وراء ذاكرتي/ كقفّاء أثر/ كراعٍ رحيم» ص 107.

يراوح المتكلم بين الوظيفة اليومية للسكين، والحضور الجمالي الآخر حين تنبعث على حافته الذكريات، أو تغيب، كما يؤول كينونته عبر إغواء القبض على الذكريات، وصيرورتها، وانبعاثها الجمالي في فضاءات الوعي، واللاوعي، وفي السياق الجمالي التأويلي للواقع اليومي، وتفكيكه.

وقد يعيد المتكلم قراءة وجوده النسبي من داخل الانطباعات المولدة عن قراءته لهاينريش بول، والمزج بين عالمه الشخصي، ومدفأته، وعالمه الإبداعي، وأخيلة اليقظة التي يولدها في وعي المتكلم؛ فالأثر هنا يستعيد صورة بول في سياق تفسيري جمالي لكينونة المتكلم؛ إذ يؤدي المتكلم دوره في صيرورة أطياف بول، وعوالمه الاستعارية، والظاهرة؛ يقول في نص «مدفأة هاينريش بول»: «في بيته الريفي/ وبجوار مدفأته الحجرية/ التي حدّق في نيرانها كثيراً وهو يترجل بين الحروب ويكتب/ جلستُ منكمشاً بين دفتي إحدى رواياته/ كانت هناك عينٌ دامعةٌ تطاردني/ كسحابة عابرة» ص 146.

تحمل علامة مدفأة بول امتداد حضوره الطيفي المتجاوز للغياب؛ فهي تقترن بعالم بول الجمالي، أثره الذي يقاوم بنية الفراغ في وعي المتكلم الذي يؤول كينونته من خلال أخيلة الآخر، وآثاره المتحولة في انبعاث صخب أصوات الحروب في مرايا اللاوعي ضمن عوالمه الإبداعية المتجددة في فعل القراءة، وفي تجلي الأثر/ المدفأة، وتجددها في مسافة بين الحضور الطيفي، وفي الآخر المحتمل، وفي أخيلة اليقظة التي تتمركز حول العين الدامعة وتجليها كسحابة عابرة في وعي المتكلم؛ وهي تذكرنا بالعين المتداخلة مع السماء والسحب عند ماغريت؛ إن العين تكثف أثر الحرب بين عالمي بول، والمتكلم الخياليين.

وتتجدد علامات الماضي في حالة الحنين/ النوستالجيا، وتحمل الوهج القديم نفسه، وتحولاته الممكنة في العالم الداخلي للمتكلم؛ فاللحظة التاريخية تستعاد، وتكمن وراء تفاصيل لحظة الحضور، وهوامشها، وامتلائها المحتمل بأغاني الماضي، وعمارته، وتفاصيله اليومية؛ مثلما يتجدد صخب الحوار الأدبي، والفكري في لحظة التأمل الصامتة الآنية للمتكلم؛ وكأن أطياف الماضي تضاعف لحظة الحضور، وتملأ فراغها بالحضور التشبيهي البهيج المتجاوز للنهايات. يقول في نص «حرارة الغناء في الستينات»: «سور واحد كان يفصل بيننا، في نهاية اليوم كنت أتسمّع من غرفتي لصوت أخته الرخيم، وهي تغسل الصحون، وتغني حافيةً. كانت تحب عبد الحليم ونجاة، وأم كلثوم. تحاول أن تظهر جذوة النار التي تسكن خلف أصواتهم» ص 83. ثم يقول المتكلم عن صديقه: «يدور في الشوارع والأحياء الشعبية، ينحني للرزق، وللبيوت التي يتصاعد منها الغناء القديم» ص 84. يستعيد المتكلم، وصديقه –إذاً– تفاصيل الستينات اليومية، ووهج الغناء القديم في بكارته الأولى المتجددة في جماليات اليومي الآني، وامتداد علامات الماضي في فراغه، وهوامشه الثرية بالتشبيهات، والأطياف المتجددة في الوعي. ويومئ المتكلم إلى الغرفة الكونية، وصخب الحوارات الفكرية فيها، وتجددها في صمت الحضور، وتأملاته؛ فالغرفة تلامس لحظة الحضور من داخل شخصيات الكتب، وأصوات الماضي المنفلتة، وفلسفاته الممزوجة بالتفاصيل اليومية، وحياتها الخفية في لحظة الحضور، ومركزيتها النسبية المؤجلة.

ويومئ السرد الشعري –في كتابة علاء خالد– إلى تأكيد مدلول جامع النص طبقاً لجينيت من جهة، وامتزاج السرد الشعري بالصيرورة، وتعددية المتواليات، وتفكيكها للمركز، والسخرية ما بعد الحداثية من مركزية الخطاب من جهة أخرى؛ فالمتكلم يسخر من مركزية التكوين بالكشف عن فراغاته المحتملة التي تستبدله في صيرورة الدوال في نص «مع ياسمين»؛ إنه يؤكد النشوء، ثم التفكك، ثم الولادة الداخلية للدمية/ الظاهرة/ الذات، والتباسها الشعري بالغياب. يقول: «صنعنا قلباً أبيض/ بقليل من الثلج/ وجاءت اليد اليسرى للعروسة أقصر/ من اليد اليمنى/ وضحكنا كثيراً لهذه المفارقة/ ثم بترنا من دون شفقة كثيراً من اليد اليمنى/ فجاءت أقلّ من أختها/ وهنا سألتني ياسمين: لماذا يكون للعروسة يدان؟ فتخلينا عن اليدين/ ثم عن القدمين/ ثم عن الرأس/ وأعدنا الجرح إلى طفولته/ واحتفظ كلٌ منا بعروسته في داخله» ص 43. ثمة تعارض داخلي ما بعد حداثي في الخطاب الشعري يفكك مركزيته بين كل من متوالية نشوء التكوين/ الدمية، ومتوالية التخلي، أو تفكك التكوين، وتحوله الطيفي في العالم الداخلي للمتكلم، والأنثى؛ فالنص يحاكي التكوين؛ ليسخر من اكتمال بنيته، أو يؤجلها للحظات ما قبل النشوء الفيزيقي، أو ما يتجاوزه من الأطياف المجازية.