ريم بسيوني تغوص في تاريخ المماليك برخائه وظلمه

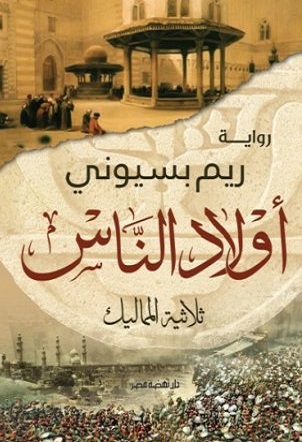

بعض العشق يمكنه أن ينشأ بين الأدب والتاريخ، يمتزجان، ينصهران، يذوب كل منهما في الآخر فيتلاشى الخط الفاصل بين الحقيقة والمتخيل ولا يبقى إلا سحر السرد وروعة البناء... هذا ما يبرز في رواية "أولاد الناس – ثلاثية المماليك" للكاتبة ريم بسيوني الصادرة عن دار "نهضة مصر" في القاهرة والحائزة جائزة نجيب محفوظ للرواية في دورتها الأحدث والتي يمنحها المجلس الأعلى المصري للثقافة سنوياً.

اتخذت الكاتبة من العصر المملوكي (1250-1517) فضاءً زمنياً تدور خلاله الأحداث، التي وشت عبر دقتها -في أكثر من موضع من النسيج- برغبة توثيقية للكاتبة اختلطت بخيالها الخصب فصنعت واقعاً سردياً ينضح بالمعرفة والمتعة والتشويق. وعلى طريقة تشييد العمائر، جاء بناء الرواية من حكايات ثلاث مهدت لها الكاتبة ببداية من الحاضر تخبر عن شروعها في اجتياز الماضي والانطلاق في رحلة آسرة تبدأ بالعقد السادس من حكم المماليك.

تدفَّق السرد في نسق زمني أفقي متتابع، امتد حتى بداية الحكم العثماني 1517م، تخللته بعض القفزات الزمنية، وبعض ومضات الاسترجاع "الفلاش باك"، بينما استمر صوت الراوي في العودة بعد كل حكاية للحظة الحاضر ليذكّر بالزمن الراهن ويمهد للحكاية التالية.

لذة الاكتمال وخنق الشغف

تبدأ الحكاية الأولى في عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعد وباء التهم ما التهم من المصريين وخلّف حزناً وحِداداً تعاظما في أحد بيوتهم؛ عندما أقدم جنود المماليك على القبض على ابن التاجر المصري وخطيب ابنته التي أُكرهت بعد ذلك على الزواج من الأمير المملوكي ثمناً للإفراج عن أخيها وابن عمها، ليكون زواجها خروجاً عن السائد والمعروف وعن كل القوانين التي تقضي بأن ينعزل العامة عن المماليك، كل في عالمه فلا يتزاوجون ولا يتصاهرون، ويكون ذلك الاستثناء نواةً للصراع الذي يحتدم بين الشخوص ويتحول في ما بعد لصراع داخلي أشد وطأة وأعمق أثراً.

الرواية المصرية (دار النشر)

عند الانتقال إلى الحكاية الثانية، تواصل الكاتبة رحلة السرد معتمدة أسلوب الراوي العليم، ويبدو لوهلة أن ما يربطها بالحكاية الأولى هو ذلك الفضاء الزمني الممتد، عبر حكم المماليك والاقتتال بين أمرائهم وحسب، خاصة مع اختلاف الشخوص والأحداث والفضاء المكاني للسرد. إلا أن الصلات ما تلبث أن تتكشف واحدة بعد الأخرى فتتشارك الحكايات ثنائية الصراع بين الظلم والعدل، تيمة القهر وتوحش الأقوى، ثم هاجس الوصول الذي تجعل منه الكاتبة غاية شخوصها في كل حكاية، ثم تغلفه بالشك والحيرة، فتارة تجعل فيه لذة الاكتمال وتارة أخرى تجعل منه حبلاً يخنق الشغف عند انتهاء الطريق.

يبدأ السرد في الحكاية الثانية بشكاية ثلاث نساء لقاضي قوص، إحداهن تطلب القصاص من "ابن الناس" الأمير "جمق" ابن الأمير المملوكي "فخر الدين" والي قوص الذي قتل صغيرها ذا الأعوام الستة. أما الأخريان فهما أم وابنتها. تشكو الأم بطش زوجها وحال ابنتها التي تركها زوجها كالمعلَّقة. وتزداد الأحداث تعقيداً في واقع يملك فيه الظالم مالاً وقوة وبطشاً، ويصبح منصب القاضي وبالاً عليه. تتشابك الحكايات وتتشابه النفوس، فالقاضي في الحكاية الثانية هو حفيد الشيخ عبد الكريم أحد الشخصيات المحورية في الحكاية الأولى، ورث عن جده الجرأة في قول الحق، واعتزاز العارف ببواطن الأمور الذي قد يصل إلى حد الغرور.

مصائر أولاد الناس

تتصاعد وتيرة الأحداث ويعود الصراع ليحتدم بين الحق والظلم، وينشأ صراع آخر في عوالم القاضي الداخلية بين هوى النفس وكل محاولة لكبحها، ومن ثنايا الصراع تطل فلسفة الكاتبة التي تثبت أن التضاد سنة من سنن الكون، وسمة من سمات النفس الواحدة التي تحوي الخير والشر معاً، ربما تميل لجانب منهما لكنها لا تخلو من أيهما.

رصدت الكاتبة عبر حكاياتها الثلاث الواقع السياسي والاجتماعي لمصر المحروسة أثناء العصر المملوكي وتعاقب العديد من الولاة على حكم مصر، بعضهم من المماليك الذين لا يعرف أحدٌ لهم أهلاً ولا وطناً، والبعض الآخر من "أولاد الناس"، وهم أبناء المماليك الذين ورثوا الحكم عن آبائهم، وكان مصير أغلب السلاطين القتل أو العزل أوالسجن.

وفي حكايتها الأخيرة؛ "حادثة الليالي"، اختارت الكاتبة أن تدور الأحداث وقت غزو العثمانيين لمصر وأثناء حربهم مع المماليك، لكنها هذه المرة تخلَّت عن أسلوب الراوي العليم وتركت العنان لأصوات شخوصها تسرد سرداً ذاتياً، تارة بلسان "هند" وتارة بلسان "سلار"، وثالثة بلسان الترجمان مصطفى باشا العثماني ليدلي كل صوت بشهادته لأبي البركات، وهو المؤرخ المصري ابن إياس. وفي هذه الحكاية تبلغ حالة الانصهار بين الحقيقي والمتخيل مداها، فالشهادة تعني التوثيق، بينما ينم السرد في بعض مواضعه عن استحالة الوقوع، فـ"هند" ابنة أبي البركات "الحرّة" ما كانت لتحكي عن أمير مملوكي يتخفى بين العامة لينقذها من جنود العثمانيين ثم يجعلها جاريةً له وينتهكها، وما كان أبوها ليفعل، كما أن شهادتها كانت تخص بها عمتها لا التاريخ لتعلن الكاتبة بذلك سطوتها الضمنية والمستمرة على مساحات التخيل داخل النص. وفي خضم الأحداث المتلاحقة والحرب الدائرة رصدت الكاتبة الكثير من الوقائع التاريخية الثابتة كخيانة بعض أمراء مماليك الشام للسلطان الغوري، التفاف المماليك حول طومان باي بعد مقتل الغوري لمواصلة مقاومة الغزو وانضمام عامة المصريين إلى جيوش المماليك.

للحب وجوه كثيرة

في "ثلاثية المماليك" ثلاث قصص حب، تدور في فلك كل حكاية إحداها، تتقاطع بعض ملامحها دون أن تتشابه، فلكل قصة طابع ونسق وحياة، ودائماً تختلف الحيوات والحب في واقع يجمع بين أطياف عديدة من البشر تنوَّعت بين مماليك وعامة و"أولاد الناس"، أنّى له أن يأتي متشابهاً، لذا ولد بعضه من رحم الكراهية وبعضه من رحم حب خالص لا كراهية فيه، بعضه كان زاهياً كزهو المنتصر وبعضه كان كسيراً يحمل مرارة الهزيمة، بعضه متردد وبعضه جامح شجاع، بعضه تُبذل فيه النفس كلها وبعضه لا تُبذل النفس فيه إلّا بالقدر اليسير، لكنه في كل الحكايات لا ينمو إلا حين ترعاه أكُف الحنان.

الروائية المصرية ريم بسيوني (اندبندنت عربية)

أما المرأة في النص، فكانت تنوء بحملٍ ثقيل من قسوة الواقع، وميراث من الجهل والامتهان، غير أن ذلك لم يمنع الكاتبة من أن تختار لنسائها طبائع متمردة وحظوظاً تراوحت بين الظلم والإنصاف، وأن تمنحها نواصي الفعل وتجعلها محركاً رئيساً للأحداث، وهكذا نأت بها عن نمطية متوقعة ومكررة لنساء تلك العصور.

لغة مشهدية وتقتنية سينمائية

في كل ركن من أركان النص لم تتخل الكاتبة عن الموازنة بين شاعرية اللغة ومقتضى الحال، فجاءت لغتها بليغة شديدة العذوبة دون أن تضر بانسياب السرد أو تنتقص من حبكته. كذلك كانت لغة مشهدية بامتياز نقلت نبض الأحداث عبر تقنيات بصرية سينمائية متقنة حدَّ أن يُشبّه للعين رؤية الشخوص يتنفسون، يعشقون، يتآمرون ويقتلون. وهكذا وُسمَ النسيج الروائي بوسم من التشويق وحبس الأنفاس طيلة رحلة السرد، بينما تخلَّلته بعض الاستراحات السردية عبر الوصف الإبهاري الذي اكتسى بجمالية اللغة فضاعفَ من متانة البناء.

اعتنت الكاتبة باستدعاء روح التاريخ وسلكت كل التقنيات من أجل تعزيز حالة الإيهام بحضور الشخوص والأحداث وكأن الماضي عاد ليحدث الآن، لذا لجأت للحوار المسرحي "الديالوغ" وطعَّمت به نسيجها السردي في الحكايات الثلاث، وإلى جانب الديالوغ، استخدمت تقنية المونولوغ الداخلي لسبر أغوار شخوصها وعوالمهم الداخلية بما يشبع شهوة المعرفة وغريزة الكشف... "ودَّت لو نطقت وقالت: إنها ليست بضاعة تباع وتُشترى، وإنها ليست مثله مملوكة، ولا تقتل من أجل العيش، ولا تشيع الفوضى لتحكم بيد من حديد. أطالت نظرها إلى سيفه وهي تتصوره مبتوراً أمامها قطعة قطعة" صـ68.

وبدت عبر النص شدة اعتناء الكاتبة بالتفاصيل والوقائع التاريخية وتطعيم النسيج بها في دقة بالغة، فرغم امتداد الفضاء الزمني للسرد إلى ما يربو على مئتي عام، لم تأت حادثة إلا في زمنها، كالحديث عن "خيال الظل" في بولاق، واستدعاء شخصية الرحالة ابن بطوطة والمقريزي، حتى تلك الشخوص المتخيَّلة؛ جاءت متسقة مع حقائق التاريخ. فالمرأتان الحبشية واليمنية في قوص (جنوب مصر) اللتان تتاجران بالفلفل والبهارات لم تحيدا عن تاريخ تلك المدينة عاصمة الصعيد والتي كانت مقصد التجار من اليمن والحبشة وغيرهما من البلاد. وهكذا يحوي النص الروائي إلى جانب متعة السرد، لذة المعرفة.

وفي طيات النسيج نثرت الكاتبة كثيراً من رؤاها الفلسفية، فآثام النفس تستحق الغفران، وهي دائماً توَّاقة للتفرد والخلود، والمحن دائماً ما تتبعها نجاة، والسلطة لها غواية لا يقاومها حتى الأتقياء، وللماضي دائماً دفء لا يدركه الحاضر إلا حين يصبح ماضياً. كذلك لا يوجد شيء ثابت أو متفق عليه، وربما كان هذا ما يفسر تضارب الشهادات والرؤى حول حقبة المماليك سواء ممن عايشوها أم ممن جاءوا بعدهم. فالمماليك هم مَن أحبوا مصر وأرادوا رخاءها، وهم من أفقروها وأذلوا أهلها، وهم من حموها من الصليبيين والمغول وهم من قتلوا أبناءها. التاريخ يمنح قارئه ما يريد ويشتهي. ورواية التاريخ في هذه الثلاثية تمنح القارئ عالماً موازياً، تتحرر فيه الروح من خيباتها وانكسارتها، وتخرج منه وقد تطهرت تماماً كما كانت تفعل التراجيديا اليونانية القديمة.

المصدر:وكالات